少子高齢化が進行し、深刻な人手不足が続く日本。

とりわけ介護や建設、製造業などの現場では、外国人労働者の存在が不可欠となっています。こうした中で長年にわたり外国人材の受け入れ支援を担ってきたのが、公益財団法人 国際人材育成機構(通称:アイム・ジャパン)です。

今回は、法務省出身で現在は同機構の業務部に所属する山本格(やまもと・わたる)さんに、技能実習制度と特定技能制度の違いや、制度の矛盾、新たに始まる「育成就労制度」の意義について詳しくお話を伺いました。

現場の実情と制度の未来を、第一線で見続けてきた専門家の視点から読み解きます。

この記事は約12分で読めます。

公益財団法人 国際人材育成機構(以下、 アイム・ジャパン)の業務部に所属しております山本 格(やまもと わたる)と申します。

アイム・ジャパンは1991年12月に設立された公益財団法人で、主な事業としては、技能実習生の受け入れを柱としつつ、特定技能外国人の支援事業や、青年親善交流事業なども行っています。

私はアイム・ジャパンに入職する前、法務省の出入国在留管理庁で長年勤務しておりました。入国審査官として、各地の入管官署で勤務し、最後は札幌出入国在留管理局長を務め、キャリアを終えました。

日本の産業分野における人手不足への対策や、外国人労働者の受け入れのあり方に深い関心を持ち続けており、退官後、縁あってアイム・ジャパンに入職いたしました。

目次

技能実習制度と特定技能制度の違いについて

技能実習と特定技能は、どちらも外国人が日本で働くための「在留資格」です。ただし、それぞれの制度の目的や設計には大きな違いがあります。

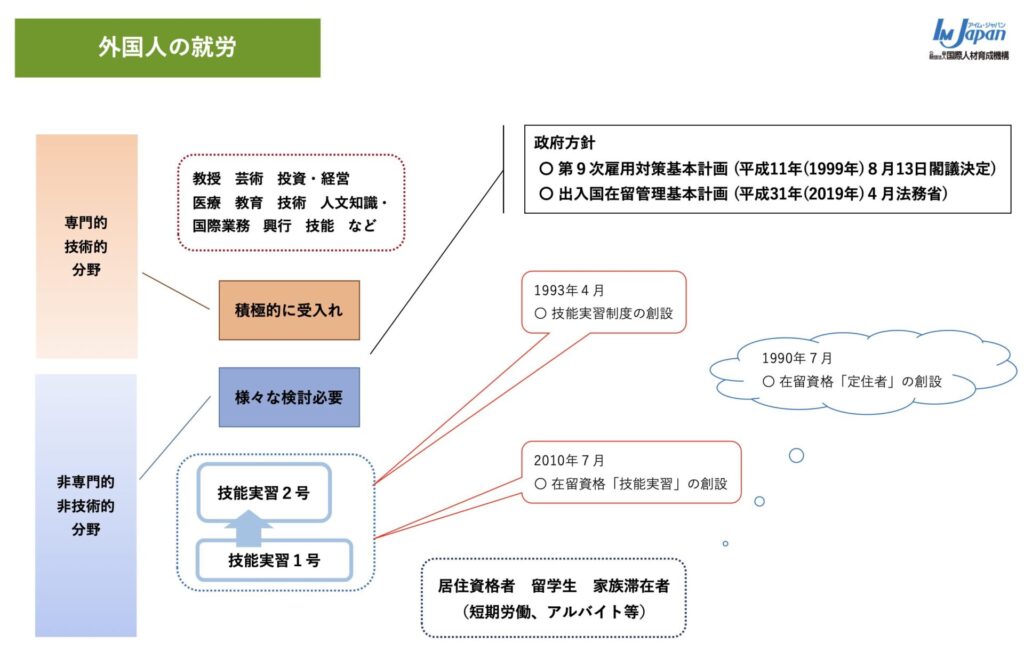

日本政府は、外国人労働者の受け入れにあたって基本方針を定めています。

専門的・技術的分野については、積極的な受け入れを推進する一方、それ以外の分野については、国民的なコンセンサスを踏まえつつ慎重な検討が必要としています。

技能実習制度

技能実習は、非専門的・非技術的分野での受け入れに属し、1993年に制度化されました。その後、2010年に就労のための在留資格として正式に位置づけられ、2017年には「技能実習法」が施行されました。

この制度の目的は、日本の企業等で実践的なOJT(実務を通じた訓練)を通じて技能、技術、知識を修得してもらい、その技能等を母国に持ち帰って経済発展に貢献してもらう、という国際協力にあります。

制度の構造は、技能実習1号(1年間)→2号(2年間)→3号(2年間)とステップアップする形で、最大5年間の在留が可能です。ただし、家族の帯同は認められておらず、日本での定住を前提とした制度ではありません。

特定技能制度

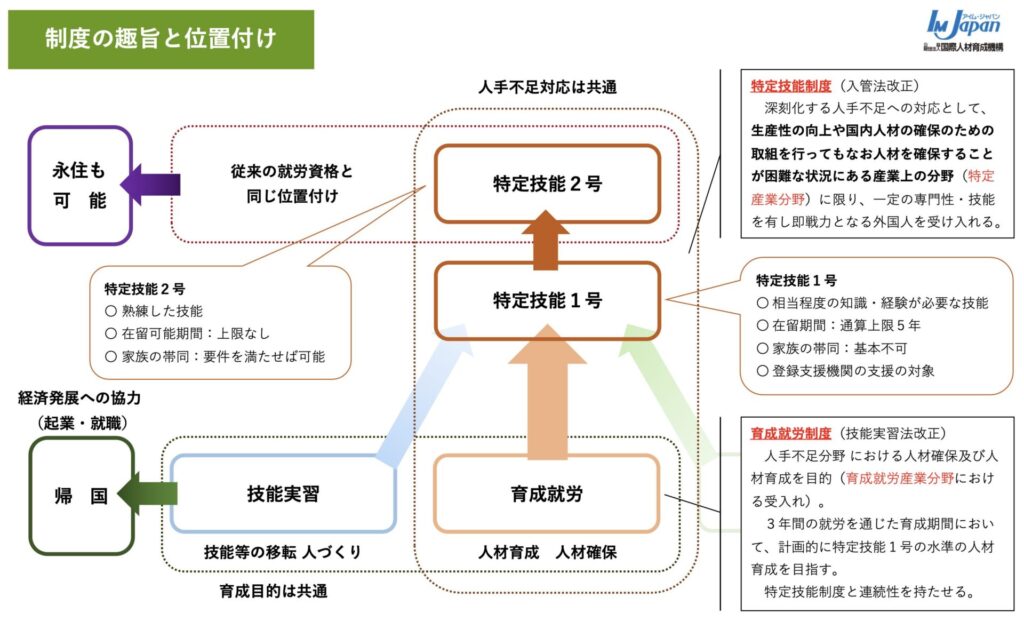

一方、特定技能は、2019年の出入国管理及び難民認定法(入管法)改正によって創設された、比較的新しい制度です。

こちらは、日本の深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野(例:介護、外食、建設など)において、一定の専門性や技能を持つ外国人を「即戦力」として受け入れることを目的としています。

特定技能には「1号」と「2号」があります。

特定技能1号は、在留期間は通算5年が上限、家族帯同は原則不可で、16の受け入れ対象分野が設定されています(2025年5月現在)。

特定技能2号は、熟練した技能が求められます。在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族帯同や永住許可申請も可能になります。受け入れ対象分野は、1号の16分野のうち11分野とされています(2025年5月現在)。2号へ移行するには、分野ごとに定められた試験に合格する必要があります。

特定技能1号は、技能実習よりも一段高い技能等が求められますが、従来の高い専門性が求められる在留資格(技術・人文知識・国際業務など)とは異なる「相当程度の知識または経験を必要とする技能」を持つ人材を対象としている点が特徴です。

技能実習:「人材育成」と「国際貢献」が目的で、帰国が前提

特定技能:「人手不足解消」が目的で、一定の条件下で日本への定着も可能

ちなみに、技能実習法の第3条第2項には、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明確に規定されています。

つまり、制度の理念上は、日本の人手不足解消と技能実習は直接結びつくものではない、とされているのです。

制度の矛盾と、新制度への流れ

本来、技能実習は「帰国を前提とした制度」なので、日本で長く働き続けることは想定されていませんでした。しかし、現実には日本の人手不足が深刻化しており、優秀な実習生をそのまま雇用したいというニーズが高まっていました。

このような背景もあってか、特例措置として「技能実習2号を良好に修了した者に限り、無試験で特定技能1号に移行可能」とする仕組みが設けられています。

これは、本来の技能実習制度の趣旨から見れば矛盾する点もありますが、深刻化する人手不足という現実を前に、いわば「背に腹は代えられない」という判断から導入されたと考えられます。

しかし、この技能実習制度と特定技能制度の接続のみならず、技能実習制度そのものについても、「人権侵害にあたる」「現代の奴隷制度だ」といった厳しい批判が寄せられてきました。

制度の理念と実態が乖離している点が、大きな問題として指摘されるようになったのです。

批判もあるとのことですが、実際に実習を経験された方々の声はどうなのでしょうか?

はい、批判がある一方で、肯定的な意見もあります。

例えば、技能実習制度を監督する「外国人技能実習機構」が帰国した、又は日本で働く元技能実習生を対象に2023年に行ったアンケート調査では、回答者の92%が「技能実習で学んだ技能や知識、経験が仕事や生活に役立っている」と答えています。

もちろん、報道されているような人権侵害の問題など、改善すべき点は多く存在します。しかし、実際に実習を修了した方の多くが、日本での経験を肯定的に捉えているという事実は、この制度を考える上で重要な点だと思います。

新たに誕生した育成就労

批判や制度の矛盾などを解決するために創設されたのが、技能実習に代わる新しい制度「育成就労」です。育成就労は、2023年6月に国会で可決・成立した制度です。

現行の技能実習制度を“発展的に解消”し、2027年6月までにスタートする予定です。

この制度は、これまでの技能実習制度が抱えていた問題――目的と実態の乖離、実習生の日本語能力の不足、原則転籍不可、過剰な借金、多数の失踪者の発生など――を改善するために設計されました。

技能実習では、ステップアップの評価基準が実技中心で、日本語能力は重視されていませんでした。

対して育成就労では、開始前から日本語能力が要件となり、ステップアップの際も試験によって日本語・実技の両面が評価されます。また、要件を満たせば転籍(いわゆる転職)が認められることで、実習生のストレス軽減や失踪防止に大きく寄与すると考えられます。

また、昇給のルール化も検討されており、実現すれば就労意欲やモチベーションの向上にもつながるでしょう。

「技能実習制度には失踪者が多い」というお話がありましたが、具体的にはどれくらいの数なのでしょうか?

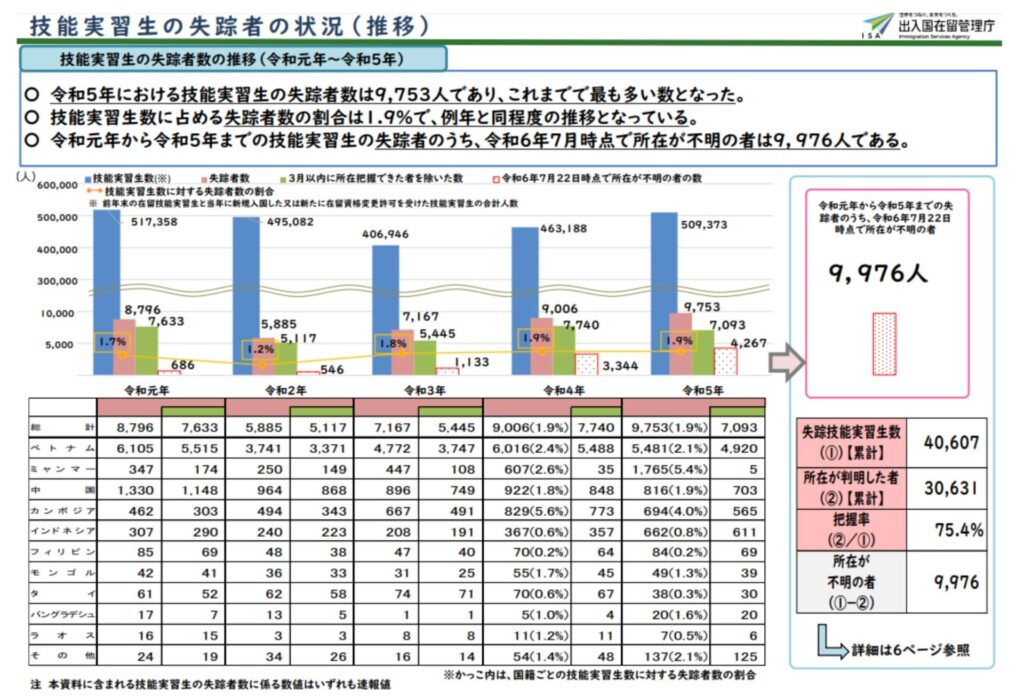

一昨年の法務省の統計によれば、技能実習生の年間失踪者数は約1万人、全体の1.9%です。つまり、100人に約2人が実習先から姿を消してしまうという現実があります。

その理由はさまざまですが、最も大きいのは「借金」と思われます。

実は来日前に送り出し機関へ支払う手数料として、多くの実習生が50万円以上、中には100万円以上の借金を抱えて来日する実習生もいると言われています。

実際、月給20万円前後の中から借金を返済するため、生活が苦しくなり失踪に至るケースは少なくありません。

※「技能実習生の失踪事案の現状について」(出入国管理庁ホームページ)(https://www.moj.go.jp/isa/content/001425159.pdf)から抜粋

しかし、アイム・ジャパンではこのような失踪は極めて少数にとどまっています。アイム・ジャパンが監理している約9,300人の実習生のうち、一昨年度の失踪者は10人(0.1%以下)、昨年度は5人(0.05%)でした。

失踪が少ない主な理由は三つあります。一つは「本国政府とアイム・ジャパンとの間の協定による送り出し」です。インドネシアやベトナムなど、いずれも本国政府とアイム・ジャパンとの間で結ばれた協定に基づき、相手国政府が責任を持って実習生を選抜・派遣する仕組みになっています。

送り出し機関が政府のため、手数料も不要となり、実習生は借金をせずに来日することができるのです。

二つ目は「手厚いサポート体制」です。日本国内には15の拠点があり、職員の中にはネイティブ(母語話者)も多数在籍しています。日々の声かけや相談対応を通じて、メンタル面のケアにも力を入れています。

三つ目は「企業との密接な連携」です。受け入れ企業との信頼関係を築き、実習生の職場環境を常にモニタリングしています。トラブルの兆候があれば、すぐに対応できる体制が整っています。

監理団体の乱立と制度改革の背景

実習生の監理団体は全国に3,700もある

先ほど、技能実習機構や監理団体の話が出ましたが、実習生を受け入れる「監理団体」は全国に約3,700も存在します(2024年度末時点)。

「なぜ、そんなに多いのか?」とよく聞かれます。

背景としては、技能実習生を受け入れたい中小企業が、単独では要件を満たせないため、事業協同組合などを設立し、その組合が監理団体の許可を得て実習生を受け入れる、というケースが多いことが挙げられます。

中には、本来の組合活動よりも実習生の受け入れ自体が主目的となっているような団体もあって、いわば制度を“手段”として使っている例も少なくありません。

職員が1人や2人しかいない団体や、受け入れ企業が2~3社しかないところもあります。そうなると、十分な支援体制(日本語教育や生活支援、人権擁護のための体制)が取れているとは言えません。

国際貢献や人材育成という本来の目的とはかけ離れているケースもあるため、今回の制度改革では、「全ての監理団体がそのまま育成就労制度に移行できる訳ではない」というルールが設けられるようです。

ですから、支援能力のない団体は淘汰される可能性があります。いわば「数を整理し、質を高める」ことで、制度全体の信頼性を向上させようという動きと思われます。

共生社会への視点と制度の今後

今後、特定技能や育成就労といった制度が拡大していくと、地域社会との関係性もより重要になってくるのではないでしょうか?

おっしゃる通りです。特定技能の受け入れ拡大に伴って、日本社会が“外国人と共に生きる社会”としてどうあるべきかが問われています。

例えば、群馬県や静岡県などでは、日系人の定住者が多く、標識や公共サービスの案内を多言語化するなど、先進的な共生社会づくりが進んでいます。こうした自治体の取り組みは非常に重要です。

私たちアイム・ジャパンとしても、単に受け入れるだけでなく、生活支援や日本語教育などを通じて、外国人の方が安心して暮らせる環境を整えていく責任があると考えています。

育成就労制度への移行と業界の展望

アイム・ジャパンの強みは、送り出しが政府ベースであること、全国15拠点と母国語対応スタッフによるサポート体制、そして帰国後の支援まで一貫して行っている点にあります。

こうした体制があることで、企業にも実習生にも安心していただけますし、信頼関係を築く上で非常に大きな武器であると考えています。

育成就労制度が始まれば、新たなスタンダードが設定されることとなります。我々としては、その中でも信頼される機関として、引き続き求められる役割を果たしていきたいと思っています。

また、私たちの活動の成果として嬉しいのは、帰国後に母国で起業し、現地で雇用を生み出している元実習生が数多くいることです。

中には、自分が経営する会社の職員を技能実習生(将来的には育成就労生)として送り出したいと、アイム・ジャパンに相談に来てくださる方もいらっしゃいます。

いわば“世代を超えたリレー”のような形で、制度の成果が循環しているのは非常に嬉しいことです。

技能実習や特定技能といった制度については、まだ誤解も多いのではと感じます

読者に向けてメッセージがあれば、ぜひお願いします

まず皆さんに知っていただきたいのは、技能実習制度について「批判が多い」一方で、元技能実習生の9割以上が「この制度は自分にとって良かった」と評価しているという事実です。

そして、これから技能実習制度が育成就労制度へ移行しますが、「技能実習生がすぐにいなくなる」というわけではありません。

新しい制度が始まるまでの間、そして始まってからも一定期間は、技能実習を継続している方、新たに育成就労で来日する方、そして特定技能で働く方という、異なる制度下の外国人材が日本社会に共存することになります。制度が複雑に移行していく期間ですので、私たちのような機関、受け入れ企業、そして地域社会全体が、それぞれの役割を理解し、連携しながら適切に対応していく必要があります。

そうでなければ、人材確保と育成のためにせっかく作られた制度がうまく機能しなくなってしまいます。

また、そもそも「なぜ育成就労や特定技能という制度が作られたのか?」を考えると、それは「人手不足への対応」のためです。これは日本だけの問題ではありません。

世界中の先進国が同じ課題に直面しており、今やアジアの人材マーケットでは“有望な人材をいかに獲得するか”という競争が繰り広げられています。

このような世界の中で、日本が「選ばれる国」であるためには、外国の方々が安心・安全に暮らせる社会環境が不可欠です。外国人材との共生社会を築くことは、私たちアイム・ジャパンのような機関だけでなく、日本に暮らす全ての人に関わるテーマだと考えます。

ですから、制度そのものへの理解と同時に、「なぜ今、この制度が必要とされているのか」「その背景にはどのような社会的課題があるのか」について、多くの方々に目を向けていただきたいと思っています。

編集後記:あとがき

今回の取材を通じて改めて感じたのは、「制度の仕組み」だけでなく、「それを運用する人や現場の姿勢」が、外国人材との共生社会の質を左右するということでした。

制度には常に課題や矛盾がつきものです。しかし、そうした現実に真正面から向き合い、より良い形へと進化させようと尽力している現場の存在があることは、大きな希望でもあります。

技能実習制度から育成就労制度への移行期にある今、私たち一人ひとりが「外国人材とどう向き合うか」を問われているように思います。

単なる労働力としてではなく、同じ社会を生きる仲間として、文化や背景の違いを理解しながら支え合う。その第一歩として、制度の理解と現場の実情を知ることが大切なのだと痛感しました。

団体概要

団体名:公益財団法人国際人材育成機構

所在地:〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 Daiwaリバーゲート20階

TEL:03-5645-5621