目次

長引くパレスチナ問題と私たちにできること

パレスチナ問題は、何十年にもわたって解決が見えない複雑な国際問題です。

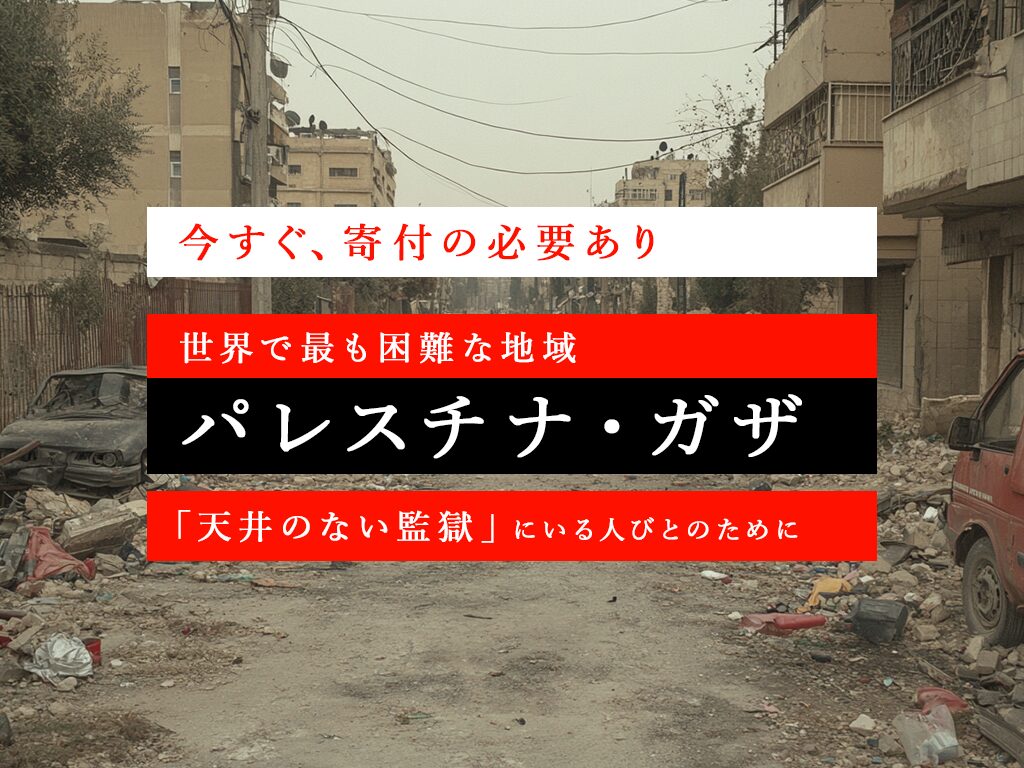

特に、ガザ地区は軍事衝突や封鎖による深刻な影響を受けており、現地の人々は日々、困難な生活を強いられています。

この問題は決して遠い国の出来事ではなく、私たち一人ひとりが関心を持ち、支援できる部分があります。

本記事では、パレスチナ問題の歴史的背景や現在の状況、そしてガザ地区での人々の暮らしを詳しく見ていきます。また、支援を行っている団体や寄付先についても紹介し、私たちにできる具体的なアクションについて考えていきます。

この記事の目的 寄付先を探すみなさまにむけて、最新状況に基づく中立的かつ検証可能な情報と、人道的支援に焦点を当てた選択肢を提示します。

歴史や法的評価には複数の学説があり、ここでは主要な論点を簡潔に併記しながら、実務的な「支援のしかた」を中心にまとめます。

パレスチナ問題の歴史と背景

シオニズム運動とイスラエル建国

パレスチナ問題の発端は、19世紀末に始まったシオニズム運動にあります。

ヨーロッパで生活していたユダヤ人たちが、長年の迫害から逃れるために、聖地イェルサレムがあるパレスチナに戻り、そこに自分たちの国家を建設しようとしたのです。この動きが、ユダヤ人の「祖国復帰運動」として知られるシオニズム運動です。

当時、パレスチナはアラブ系住民が大多数を占めており、ユダヤ人の入植が進むにつれてアラブ住民との間に緊張が高まりました。

第一次世界大戦後、イギリスはパレスチナを統治し、ユダヤ人の国家建設を支援する一方で、アラブ人にも独立を約束する「三枚舌外交」を展開しました。この外交政策が、アラブとユダヤ人の間の対立を一層深める結果となったのです。

国連分割決議と第1次中東戦争

第2次世界大戦後、ユダヤ人はさらにパレスチナへの移住を加速させました。

1947年、国連はパレスチナをユダヤ人国家とアラブ人国家に分割するパレスチナ分割決議を採択しましたが、これはアラブ諸国とパレスチナ住民からの強い反発を招きました。

翌1948年、ユダヤ人はイスラエルの建国を宣言し、直後に周辺アラブ諸国が侵攻して第1次中東戦争が勃発しました。

この戦争でイスラエルは独立を維持し、国連分割決議で割り当てられた領土を超える広範な土地を確保しました。

その結果、戦闘や恐怖、局地的な追放や一部の退避呼びかけなど複合的な要因により数十万人のパレスチナ人が難民となりました。また同時期に、アラブ諸国やイランからも約80〜100万人規模のユダヤ人が退去・追放され、双方に大規模な難民問題が生じることになりました。

第3次中東戦争と占領地拡大

紛争はその後も断続的に続き、特に1967年の第3次中東戦争(六日戦争)が大きな転機となりました。

この戦争でイスラエルは、エジプト・ヨルダン・シリアとの戦闘に勝利し、ヨルダン川西岸、ガザ地区、東エルサレム、ゴラン高原、そしてシナイ半島を占領しました。

シナイ半島は後にエジプトに返還されましたが、西岸やガザなどの支配は現在に至るまで続き、国際法上の違法性を指摘される入植地建設が進みました。

一方でイスラエル側はこれを安全保障上の必要措置と主張し、国際社会とイスラエルの間に法的・政治的な評価の隔たりが生じています。

オスロ合意と和平交渉

1993年、アメリカとノルウェーの仲介により、イスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)の間でオスロ合意が結ばれました。

この合意によりパレスチナ自治区の設置と将来的な二国家解決の可能性が示され、双方が共存を目指す姿勢を表明しました。

しかし合意の履行は困難を極め、入植活動や暴力事件が相次いだことに加え、イスラエル国内やパレスチナ内部の反発も強く、和平プロセスは長続きしませんでした。

結果として期待された「二国家解決」は定着せず、不信と衝突がむしろ深まることになりました。

ハマスの台頭とさらなる対立

2006年の選挙で、イスラム主義を掲げる武装組織ハマスが勝利し、翌年にはガザ地区を実効支配するようになりました。

これによりパレスチナ内部でファタハとの分裂が決定的となり、対イスラエルだけでなくパレスチナ内部の対立も激化しました。イスラエルはガザ地区への封鎖を強化し、以降ガザでは度重なる武力衝突が繰り返され、住民は深刻な生活困難に直面しています。

ハマスのロケット攻撃とイスラエルの軍事作戦が応酬するなか、民間人の犠牲は双方で拡大し、人道的危機が常態化しています。。

ガザ地区の現状と生活

ガザ地区は、イスラエルによる封鎖政策と頻繁な軍事衝突により、世界で最も困難な地域の一つとして知られています。

この地域には約220万人が暮らしており、特に人口密度が高く、生活環境が非常に厳しい状況です。ここでは、ガザの住民が直面している日々の生活の困難さを、さらに深掘りしていきます。

封鎖と物流の制限

ガザ地区は2007年以来、イスラエルによって厳しい封鎖が続けられています。

この封鎖により、住民は自由に外部へ出ることができず、人や物の出入りも厳しく制限されています。

たとえば、イスラエルやエジプトに通じる検問所は、事実上ほとんどの時間閉鎖されており、生活必需品の輸入が困難な状況です。この結果、ガザでは食料や医薬品、燃料などの日常生活に欠かせない物資が恒常的に不足しています。

電力と燃料の不足

ガザ地区では、電力の供給も深刻な問題です。

発電所が過去の軍事衝突で破壊された影響で、電力は1日にわずか4〜12時間しか供給されません。

電力不足は、家庭や学校、病院など、あらゆる施設に影響を与えており、特に医療機関は重要な治療や手術ができない状態が続いています。また、燃料の供給が不十分であるため、ガザでの物流や産業活動もほぼ停止しています。

水不足と環境問題

ガザ地区の水不足も極めて深刻な課題です。

人口の急増に伴い、地下水源の過剰な汲み上げが続いた結果、海水が地下水に浸透し、水道水が塩分を含むようになってしまいました。これにより、安全な飲料水を手に入れることが難しくなり、多くの住民は水を購入せざるを得ません。また、下水処理のインフラも整備されておらず、生活排水が直接海に流されることで海洋汚染が進み、漁業にも悪影響を与えています。

失業と経済停滞

ガザでは、失業率が非常に高く、特に若者の失業率は67.4%に達しています。

度重なる戦争と封鎖により、工場や農地が破壊され、復興が進まないため、住民は仕事を見つけることができません。さらに、漁業においてもイスラエルによる操業範囲の制限が続いており、漁業従事者たちは生計を立てるのが困難な状況に追い込まれています。

戦争とトラウマ

過去10年間、ガザ地区は頻繁にイスラエル軍の軍事攻撃にさらされてきました。

2008年、2014年、そして2021年に行われた大規模な軍事侵攻では、数千人の市民が命を落とし、インフラの大半が破壊されました。これにより、住民の心身に多大なストレスとトラウマが残り、特に子どもたちや若者の間で心理的な問題が増加しています。また、戦争の恐怖から、希望を失い自殺を試みる若者も増加しているのが現状です。

食料不足と飢餓の危機

封鎖によって物資の輸入が制限されているため、ガザ地区では食料不足が深刻化しています。

特に脆弱な家庭では、1日の食事を十分に確保できないことが多く、国際連合世界食糧計画(WFP)によると、ガザの住民のうち約25%が「壊滅的な飢餓」に直面していると報告されています。今後も物資の供給が改善されなければ、数カ月以内にガザ地区で飢餓が発生する可能性が高いと懸念されています。

現地の住民の声

ガザの住民たちは、「天井のない監獄」とも呼ばれるこの地域で、封鎖と戦争の恐怖と共に生活を続けています。

ある住民は、「私たちは毎日、生き延びるだけで精一杯です。いつまた攻撃が始まるかわからず、常に不安な状態です」と語っています。

彼らは平和な日常生活を取り戻すことを切に願っていますが、国際社会からの支援が不足しており、停戦と復興の実現には多くの時間がかかる見通しです。

ガザ・西岸・イスラエルの現状(2025年9月時点)

- ガザ地区:220万人超が暮らし、電力供給は1日4~12時間に制限。水道水の97%が飲用不適。2025年8月以降、子どもの急性栄養不良率が過去最悪水準に達し、国連は「飢饉のリスク」を警告。

- イスラエル国内:2023年10月7日のテロ攻撃以降、死傷者・避難者の長期支援、拉致被害者家族の心理社会的ケアが継続的課題。

- 西岸地区:治安悪化と移動制限。逮捕・衝突・入植拡大により人権・保護分野の支援ニーズが拡大。

国際法の観点(簡潔)

- 民間人保護:国際人道法(ジュネーヴ諸条約)は民間人・医療従事者・施設の保護を義務付け。

- 入植地の合法性:国連やICJは違法性を指摘。イスラエル政府は異議を表明。評価の相違が存在。

- 裁判手続:ICJ・ICCによる審理が進行中。最終判断は今後に委ねられている。

人道支援の現状

UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)の支援活動

ガザ地区での人道支援をリードしているのは、UNRWAです。

UNRWAは、ガザに住む難民に対して、医療、教育、食料の支援を行っています。特に、母子保健や栄養支援のプログラムは、幼い子どもたちの命を救うために欠かせないものです。また、難民キャンプのインフラ整備や環境改善も進められていますが、支援は依然として不十分です。

日本からの支援活動

日本政府もガザへの支援活動を行っています。特に、医療やインフラ整備において、日本は重要な役割を果たしています。例えば、病院の復旧や医療物資の提供、現金給付などの支援が行われており、日本からの支援は現地住民にとって大きな助けとなっています。

現地の声と苦悩

ガザ地区で暮らす住民の声は、彼らが直面している困難を如実に伝えています。

多くの家族が住む家を失い、避難生活を余儀なくされています。また、食料や医療品が不足している中で、日々の生活をどうにか続けている人々の姿が浮かび上がります。特に女性や子どもたちは、心理的なストレスにさらされており、避難生活の中で多くの困難を抱えています。

あるガザの住民は、「なぜ私たちは常に戦争と苦しみに直面しなければならないのか」と嘆きます。戦争の影響で家族や友人を失い、日常生活が完全に崩壊した今、彼らが希望を見出すのは容易ではありません。

支援活動の必要性と寄付先

パレスチナとガザ地区では、戦争や封鎖による困難な状況に直面している住民を支援するため、数多くの国際的および国内の団体が活動を行っています。それぞれの団体が異なるアプローチで支援を提供しており、物資の配布、医療支援、教育支援など多岐にわたる活動を展開しています。以下は、特に注目すべき支援団体とその活動内容です。

1. NPO法人アクセプト・インターナショナル

アクセプト・インターナショナルは、パレスチナをはじめとする紛争地域において、暴力の背景にある分断や対立構造に向き合い、対話を通じた持続可能な和平の実現を目指す国際NGOです。:

- パレスチナの若手政治・社会リーダーを対象に、超党派の対話プロセスを国内外で継続的に実施

- 若者や女性の政治参加、民主的な社会再建を見据えたリーダー育成・能力強化を支援

- 紛争の「その後」を見据え、暴力の連鎖を断ち切るための中長期的な和平プロジェクトを推進

2. UNRWA(国連パレスチナ難民救済事業機関)

UNRWAは、第一次中東戦争後に設立された国連機関で、パレスチナ難民に対して広範な支援を行っています。主な活動には、以下のものがあります:

- 保健支援:予防から治療までをカバーするプライマリ・ヘルスケアの提供。入院医療や専門医療もサポート。

- 教育支援:55万人以上の子どもに初等教育を無償で提供。

- インフラ整備:難民キャンプのインフラ改善や生活環境の向上を目指しています。

3. 公益財団法人 日本ユニセフ協会

日本ユニセフ協会は、ガザ地区での緊急支援活動を展開しており、特に以下の活動に力を入れています:

- 飲料水供給:安全な飲料水を提供するため、ガザ地区の海水淡水化プラントの運営を支援 。

- 医療・教育支援:避難所にいる子どもたちに医療サービスや教育機会を提供し、心理ケアも実施 。

4. 特定非営利活動法人 国境なき医師団日本

国境なき医師団は、医療支援に特化した国際的な団体で、パレスチナやガザ地区でも重要な医療支援を行っています:

- 医療支援:ガザ地区の複数の病院で外科治療やリハビリを提供。また、負傷者への治療や心理ケアも行っています 。

- 緊急支援:イスラエルとハマスの衝突による負傷者への迅速な医療援助を行い、必要な医薬品や医療機器の提供も進めています 。

5. 特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

ワールド・ビジョン・ジャパンは、子どもたちや家族への支援に特化した国際NGOです。彼らの支援活動は以下の通りです:

- 緊急物資配布:ガザ地区を含む地域で食料、衛生用品、学用品などの緊急物資を提供 。

- 心理社会的支援:戦争の影響を受けた子どもたちに対して心理ケアを提供し、安全な居場所の確保を目指しています 。

6. 特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン

ピースウィンズ・ジャパンは、日本発の国際NGOで、ガザ地区でも活動を行っています:

- 緊急支援:食料、水、衛生用品の提供を行い、特に子どもや高齢者を支援しています。

- 教育支援:紛争で教育の機会を失った子どもたちに対して、学習キットやレクリエーション支援を提供しています。

7. 特定非営利活動法人(認定NPO)パレスチナ子どものキャンペーン(CCP Japan)

パレスチナ子どものキャンペーンは、特に障害を持つ子どもたちに対する支援を行っています:

- 障害者支援:障害のある子どもを持つ家庭に対して、食料品や服などの物資支援を提供しています 。

- 現金給付:避難民への現金給付を行い、1世帯あたり1万円から2万円を支給する取り組みを実施 。

8. 日本赤十字社

日本赤十字社は、ガザ地区での人道危機に対する救援活動を行っており、負傷者の搬送や医療物資の提供を行っています:

- 救急医療:負傷者の救急搬送や治療を行い、また飲料水インフラの緊急修理にも対応しています 。

9. 認定NPO法人国連WFP協会(世界食糧計画)

WFPはパレスチナおよびガザ地区における食料支援を主導しています。2023年以降、140万人以上に食料を提供してきました。主な活動は以下の通りです:

- 食料配給:パンや保存食、温かい食事を提供。特に避難所や過密な地域に住む人々に対して支援を強化しています。

- 現金支援:電子バウチャーを利用して、地元の商店で食料を購入できる仕組みを提供 。

10. 特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター

JVCは、日本発の国際NGOで、パレスチナでは1992年から活動を行い、ガザ地区では2002年から支援活動を展開しています。主な活動内容は以下の通りです:

- 栄養改善事業:特に子どもたちの栄養状態を改善するため、地元のNGOと協力して食料配給を行っています。

- 停戦に向けた活動:現地での緊急支援に加え、政治的な停戦を実現するためのアドボカシー活動も展開しています 。

私たちが支援に関わる意義

この問題は確かに遠く中東での出来事ですが、グローバル化が進む現代において、どこかの地域での不安定な状況は世界全体に波及します。

平和と人権を守るために、国際社会として連帯し、支援を続けることは、将来的な世界の安定にもつながるのです。

ガザで苦しんでいる人々に手を差し伸べることで、私たちは彼らに「生きる希望」を提供できます。それは、単なる物資の提供以上に、彼らが人間としての尊厳を取り戻す一助となるのです。

まとめ

パレスチナとイスラエルの問題は複雑ですが、私たちにはできることがあります。

ガザで苦しむ人々の声に耳を傾け、少しでも支援できる方法を見つけていきましょう。ガザの人々がよりよい生活を取り戻すために、私たちの行動が彼らに届くことを願っています。

それではまた。