日本は経済的に豊かな国とされていますが、国内の貧困問題は特に深刻化しています。

注目すべきは”相対的貧困率“の高さです。OECDのデータによると、日本の相対的貧困率はG7諸国中2位であり、30カ国中4位に位置しています。

このデータからも、日本における貧困問題が他国に比べても深刻であることがわかります。

今回は、貧困の現状、影響、背景、そして解決策について詳しく解説し、私たちができることについて考えていきたいと思います。

目次

日本の貧困の現状

日本は『相対的貧困』

相対的貧困とは、特定の社会や国において、他の人々と比較して経済的に困窮している状態を指します。具体的には、その国の等価可処分所得(世帯の可処分所得を世帯人数の平方根で割って調整した所得)の中央値の半分以下の所得を有する人々が該当します。2021年の日本の貧困線は127万円であり、相対的貧困率は15.4%です。

相対的貧困の概念は、絶対的貧困と異なり、物質的な欠乏だけでなく、社会的排除や経済的な不平等を強調します。このため、先進国においても広く存在する問題です。日本のような先進国では、絶対的貧困よりも相対的貧困が問題となっており、生活の質や社会参加に大きな影響を与えています。

日本の相対的貧困率

日本の相対的貧困率は15.4%であり、7人に1人が貧困状態(日本の子どもの貧困率は九人に1人)にあります。

この相対的貧困は、他の国民と比較して著しく低い生活水準で暮らしている状態を指しており、生活必需品や社会参加に必要な費用を賄えないことを意味し、生活の質を大きく低下させています。

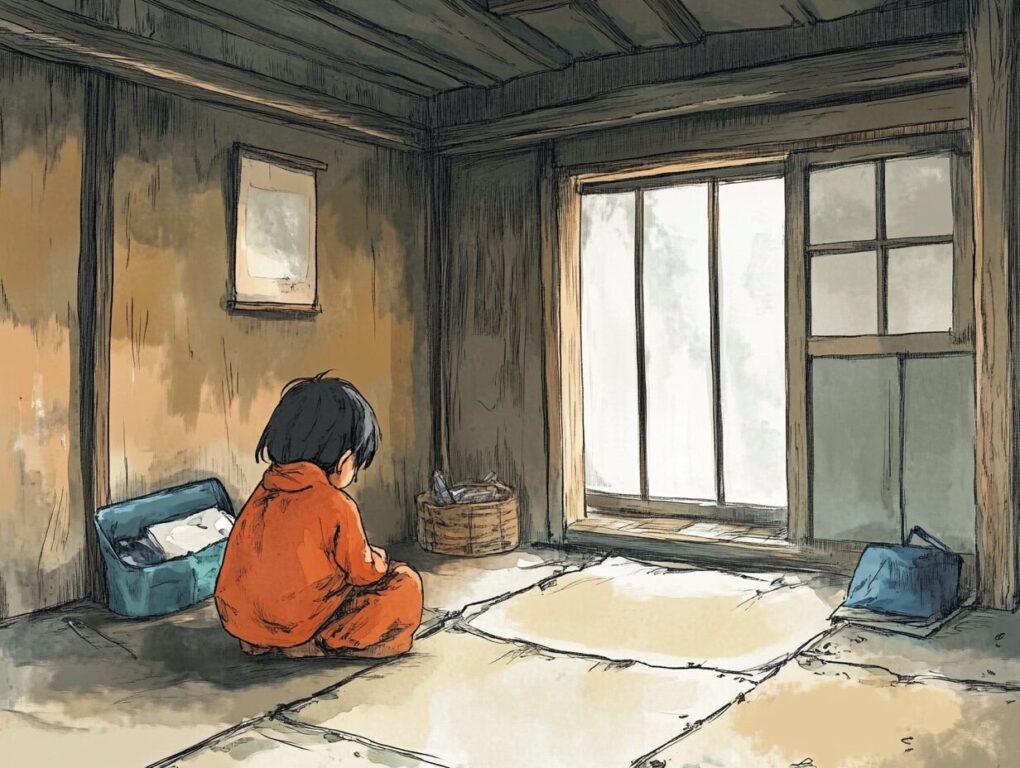

子どもの貧困

日本は特に、子どもの貧困が深刻な状態にあります。

日本の子どもの貧困率は13.5%であり、ひとり親家庭では相対的貧困率が48.3%に達しています。これは、ひとり親家庭の約2家庭に1家庭が貧困状態にあることを示しています。

この問題は、社会的な機会格差を広げ、将来の社会全体に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。

相対的貧困と絶対的貧困の比較

絶対的貧困は、生きる上で必要な基本的な生活条件を満たすことができない状態を指してます。

世界銀行の基準では、1日2.15ドル以下で生活することが絶対的貧困と定義されていますが、日本における貧困の課題は主に相対的貧困であり、基本的な生活水準を維持するのが困難な状況を指しています。

地域差

日本国内でも地域による貧困の差が存在しています。

都市部では比較的生活水準が高い一方、地方部では経済活動が限定的であり、貧困率が高い傾向があります。また、地方自治体による支援体制の違いも、地域ごとの貧困問題に影響を与えていると言われています。

貧困問題の背景

経済的要因

日本の貧困問題の背景には、主に経済的な要因が挙げられるでしょう。

非正規雇用の増加がその一例と言われており、現在、非正規雇用者は全労働者の約40%を占めています。正規雇用者と比べて低賃金で不安定な労働条件に置かれているため、生活の安定が難しくなり、貧困に陥りやすい状況が生まれているのです。

また、ひとり親家庭の増加も貧困問題の一因となっています。日本では離婚率が上昇しており、その多くが母子家庭です。母親が一人で子育てと仕事を両立するのは容易ではなく、非正規雇用に従事するケースが多いため、経済的に困窮する状況が生じやすくなっています。

社会的要因

貧困は世代間で連鎖しやすい傾向があります。

貧困家庭で育った子どもは、十分な教育を受ける機会が少なく、将来的に安定した職業に就くことが難しいのです。このため、「貧困の世代間連鎖」が起こりやすく、社会全体の格差が広がるリスクがあります。

さらに、デフレーションや低賃金労働の増加が家計に与える影響も無視できません。これらの要因が経済全体の停滞を招き、貧困問題をさらに悪化させています。

貧困の影響

子どもの健康と教育

貧困は特に子どもたちの健康や教育に大きな影響を与えます。

2023年の調査によると、給食のない期間に十分な昼食を提供できない家庭が45.0%に達しており、特に長期休暇中にこの問題が顕著に現れます。栄養不足による健康問題や学力格差が拡大し、将来の職業選択に制約を与える可能性が懸念されています。

社会的孤立と精神的健康

貧困は社会的孤立を引き起こし、精神的健康にも悪影響を及ぼします。

貧困家庭の子どもは、社会活動に参加する機会が限られ、自己肯定感が低下しやすい傾向にあるそうです。こうした問題は、うつ病や不安障害のリスクを高める要因となってしまい、また、貧困が犯罪率の上昇や社会不安の増大にも繋がる可能性があることが指摘されています。

具体的な支援策

経済的支援

経済的支援は、貧困問題の解決に向けた重要な手段のひとつです。

日本政府は、児童手当の増額や給付金の提供などを通じて、経済的に困窮している家庭を支援しています。また、生活保護制度の拡充や低所得者向けの住宅支援プログラムも実施されています。

これらの施策がどの程度効果を発揮しているか、今後の改善点について、今もなお議論され続けているのです。

教育の支援

教育格差を解消するための取り組みも重要です。

奨学金制度の充実や学資支援を通じて、経済的に困窮している家庭の子どもたちにも教育の機会を提供することが重要です。

また、民間で実施されているアフタースクールプログラムや学習支援を通じて、学力向上を目指す取り組みも行われています。

生活支援

生活支援として、食品バンクや子ども食堂が近年増えるようになりました。

これらの施設は、貧困家庭の子どもたちに栄養バランスの取れた食事を提供し、健康状態の改善を図っています。また、無料の健康診断や医療費の補助など、医療面での支援も重要な施策です。

新たな政策提案

政府は、デジタル化を活用した貧困家庭へのサポート強化を図る新たな政策を提案しています。

例えば、オンラインでの相談窓口の開設や、デジタル技術を用いた福祉サービスの提供が検討されています。これにより、支援が必要な家庭への迅速な対応が期待できそうです。

まとめ

日本の貧困問題は、複雑で多岐にわたる要因が絡み合っていると言われています。

特に子どもの貧困は、将来の社会全体に大きな影響を及ぼすため、早急な対応が求められます。私たち一人ひとりが貧困問題に対する理解を深め、積極的に行動することが重要です。

また、貧困問題の解決には、政府だけでなく、企業や地域社会、そして個人が協力することが不可欠なのです。持続可能な支援策を構築し、貧困の連鎖を断ち切ることで、より良い未来を築くことができるでしょう。

さらには、社会、そして個人の多様性を尊重し、すべての人々が安心して暮らせる社会を目指すことが重要です。

それではまた。